もくじ

午前 問1

元素記号Fの同族元素はどれか。

- C

- O

- P

- Cl

- Ar

解説

フッ素(F)は17族元素で塩素(Cl)、臭素(Br)、ヨウ素(I)、アスタチン(At)が属する。

答え 4

午前 問2

核反応について正しいのはどれか。

- Q値が正の場合は吸熱反応である。

- 荷電粒子の加速に原子炉が使われる。

- 中性子の加速にサイクロトロンが使われる。

- 入射粒子が中性子のときクーロン障壁の影響を受ける。

- 反応を起こすために必要な最小エネルギーをしきい値と呼ぶ。

解説

- Q値が正の場合は発熱反応

- 原子炉は中性子を発生させる装置である

- 中性子は電荷を持たないのでサイクロトロンで加速できない

- 中性子は電荷を持たないのでクーロン障壁の影響を受けない

答え 5

午前 問3

放射性核種の分離法について正しいのはどれか。

- 電気泳動法では加熱を行う。

- ペーパークロマトグラフィではRf値を比較する。

- 薄層クロマトグラフィでは移動相でキャリアガスを用いる。

- 共沈法では不要な放射性核種を沈殿させるために捕集剤を用いる。

- イオン交換クロマトグラフィでは分離のスピードを上げるためにポンプを用いる。

解説

- 電気泳動法はイオン化傾向の違いを利用する

- 薄層クロマトグラフィでは移動相は溶媒

- ガスクロマトグラフィでは移動相でキャリアガスを用いる

- 共沈法では不要な放射性核種を沈殿させるためにスカベンジャーを用いる

- 捕集剤は目的核種を集めるために用いる

- 高速液体クロマトグラフィでは分離のスピードを上げるためにポンプを用いる

答え 2

午前 問4

標識化合物の分解について正しいのはどれか。

- 分解速度はγ線で最も大きい。

- 細菌やカビによる分解を考慮する必要はない。

- 放射性壊変による分解を防止する方法はない。

- 放射線分解の起こりやすさは比放射能に関係しない。

- ラジカルによる分解を防止するには有酸素状態が望ましい。

解説

- 分解速度は飛程の短いα線やβ線で大きくなる

- 細菌やカビによる分解を考慮して無菌・低温保存が望ましい

- 比放射能が高いほど放射線分解は起こりやすくなる

- ラジカルによる分解を防止するには無酸素状態が望ましい

答え 3

午前 問5

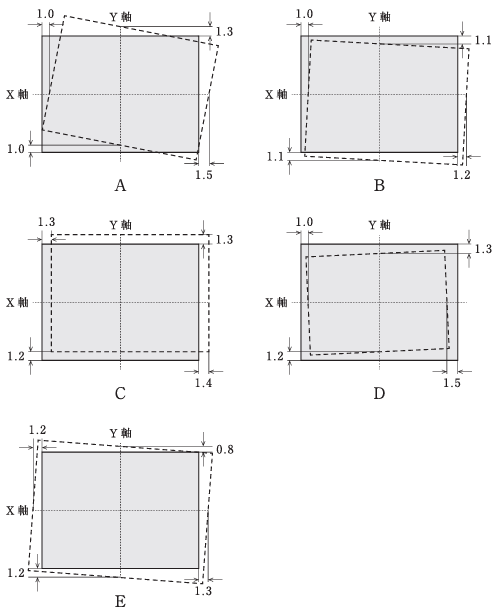

X線照射野と光照射野のずれを図に示す。

ずれがJIS規格の許容値を超えないのはどれか。

ただし、X線は実線、光は破線、焦点から光照射野までの距離は110cm、図中の単位はcmとする。

- A

- B

- C

- D

- E

解説

焦点から光照射野までの距離の±2%以内、垂直度の誤差は3°以内としなければならない

詳しくは診断用X線可動絞りガイドを参照

選択肢ではBの1.0+1.2=2.2と、1.1+1.1=2.2で±2%以内に収まっている

答え 2